最新情報

最新情報- 2025.08.06 PUBLISHING

-

【PUBLISHING】愛書家必携!セイゴオのフルカラービジュアルブックガイド『百書繚乱』が刊行

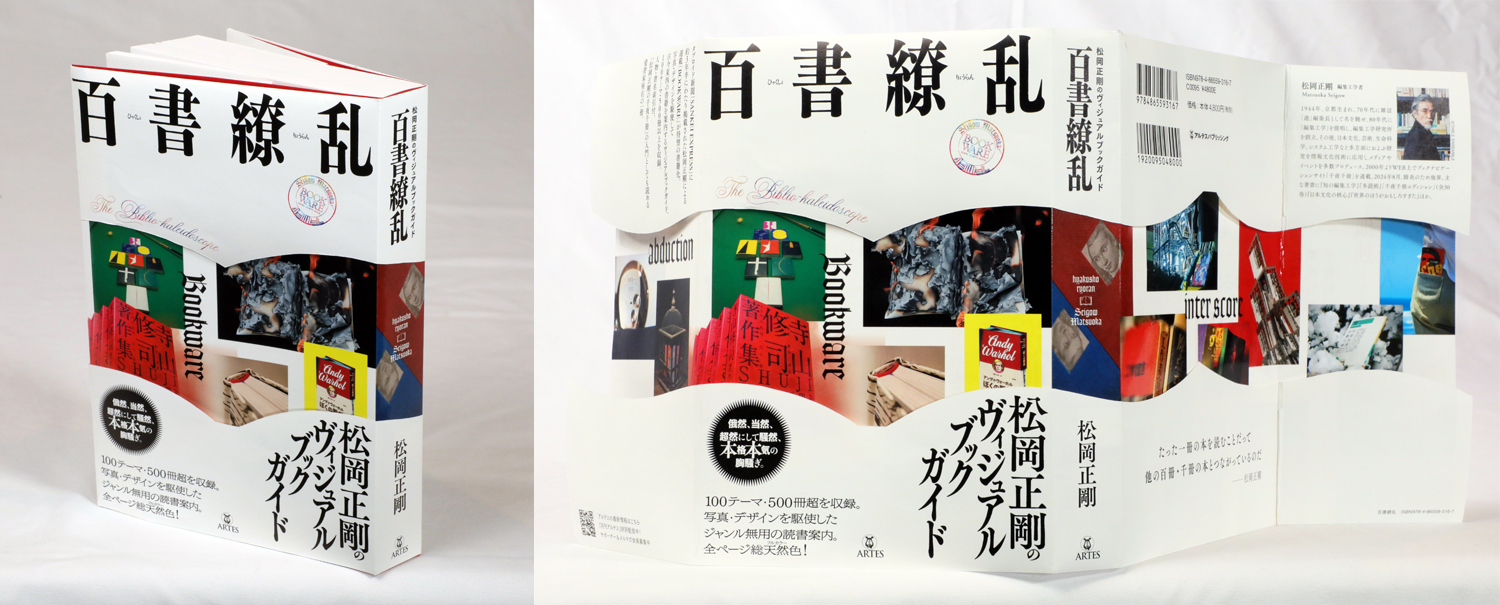

8月26日、セイゴオの新刊『百書繚乱』が刊行されます。出版社はアルテスパブリッシング。タブロイド新聞「SANNKEI EXPRESS」に2012年10月7日から約3年半にわたって古今東西の書籍をナビゲートしてきた連載「BOOKWARE」を再編集した一冊です。

セイゴオのディレクションによるこだわりの写真・デザインを書籍用に再レイアウトし、独自の書物世界観をあらわす10章立てにグルーピング。全ページオールカラーの豪華ビジュアルブックガイドに仕上がりました。

大判の紙を折り込んだ『百書繚乱』のカバー。紙を広げると表には書籍の写真、裏には本書の引用フレーズが散りばめられている。「一冊の本は百冊・千冊につながっている」という本書の「はじめに」で掲げられたセイゴオのメッセージをデザイナーの佐伯亮介が意匠化した。

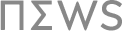

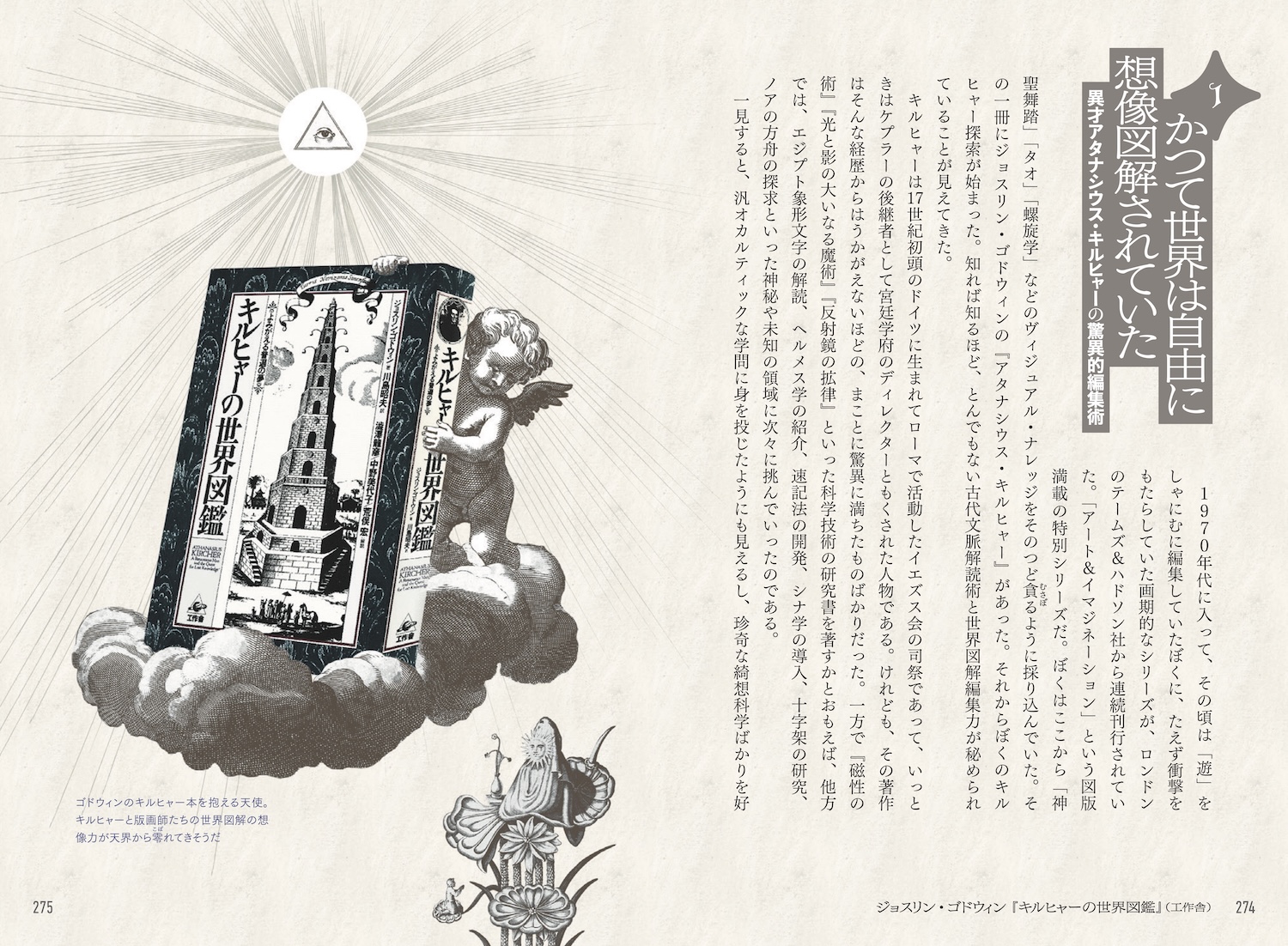

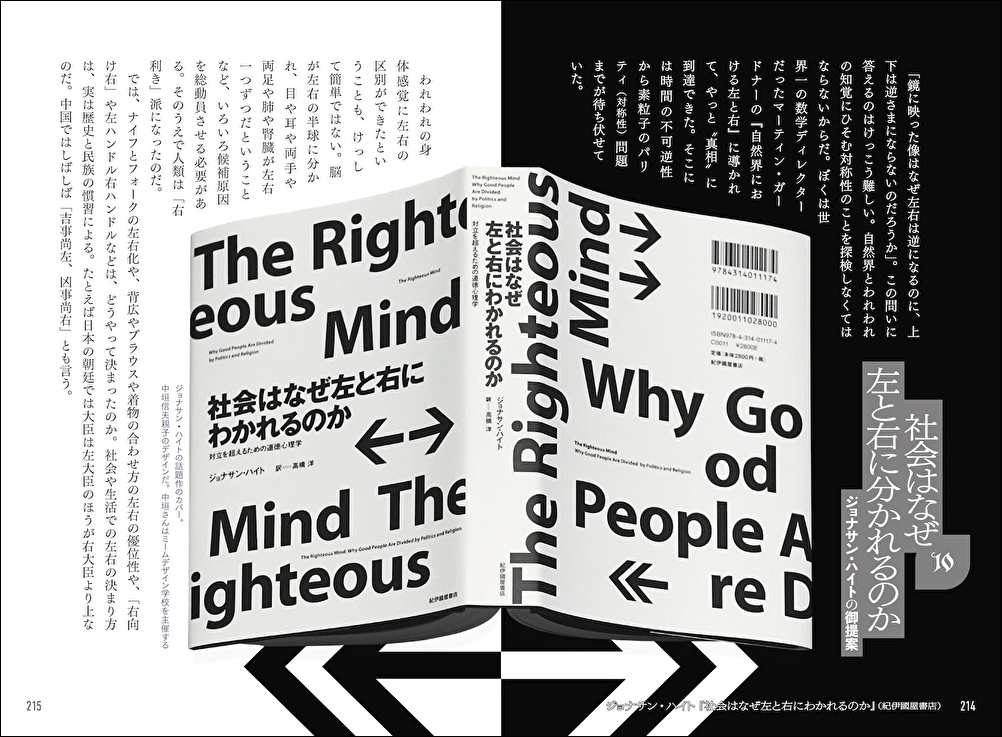

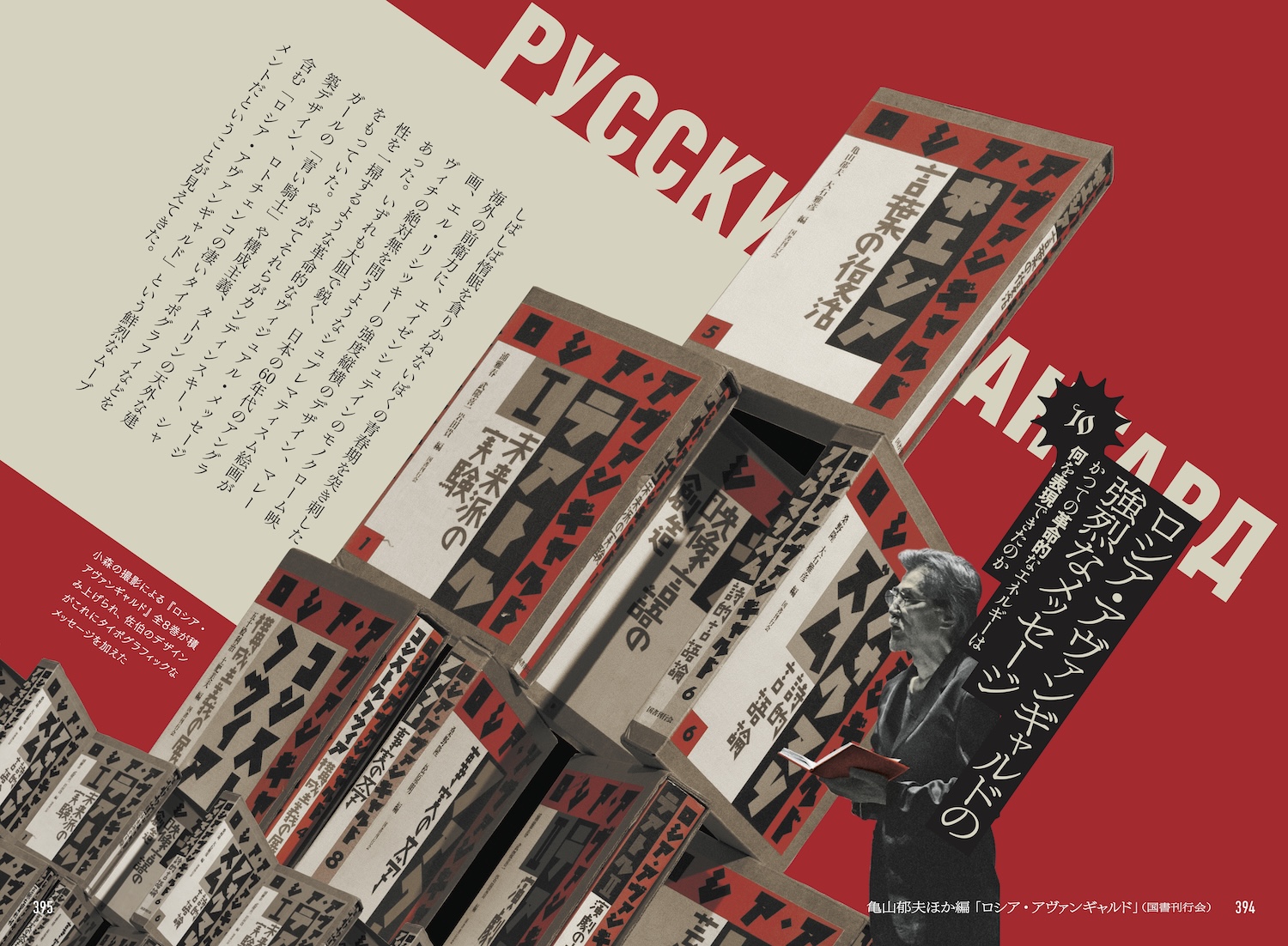

上から『世界はなぜ右と左でわかれるのか』、『キルヒャーの世界図絵』、『ロシア・アバンギャルド』をテーマにしたページ。編集工学研究所の小森康仁による入魂のブックフォトと佐伯のレイアウトによって、めくるめく本のモード感覚をダブルページで展開している。構成編集は松岡事務所の寺平賢司。

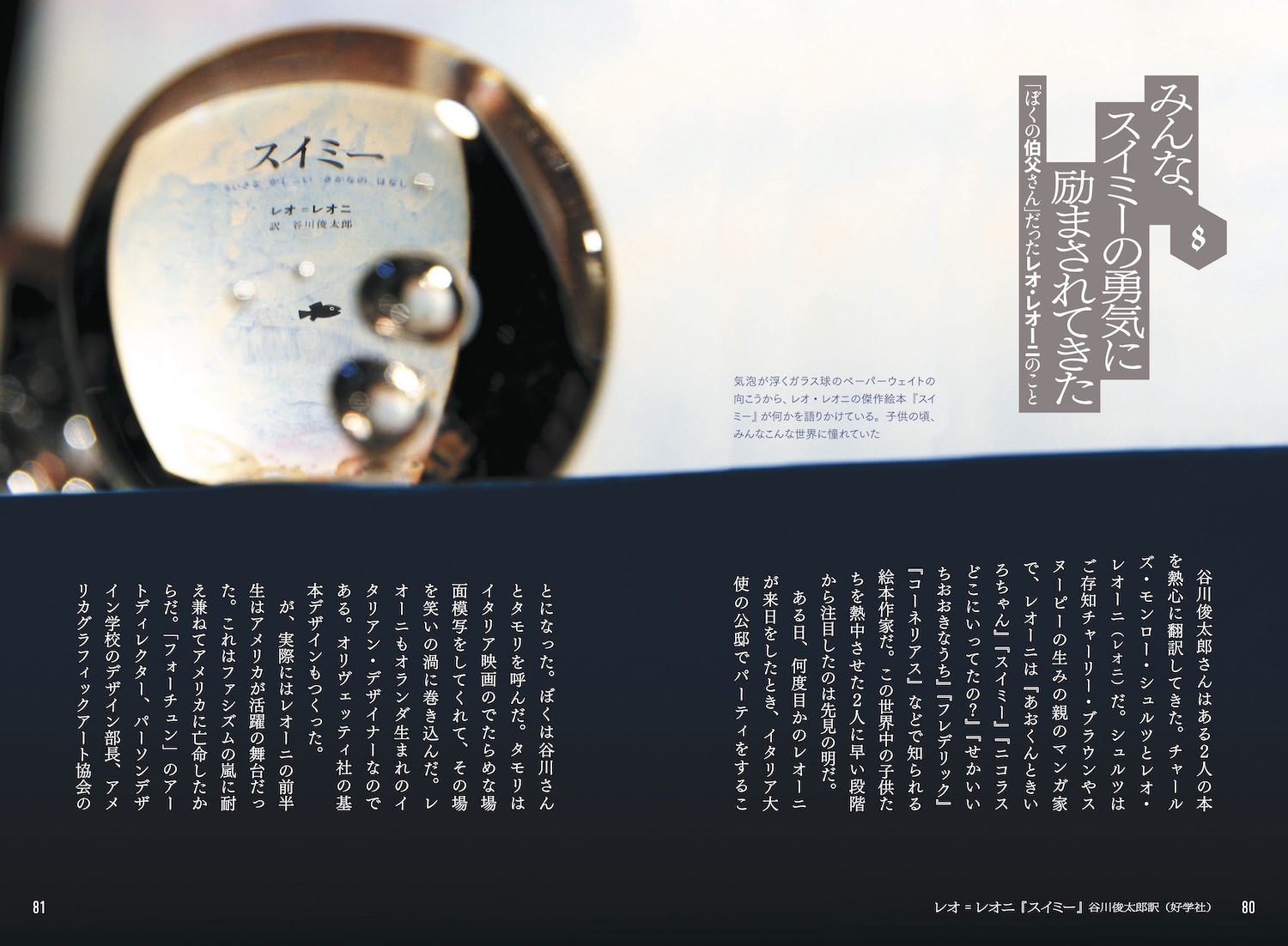

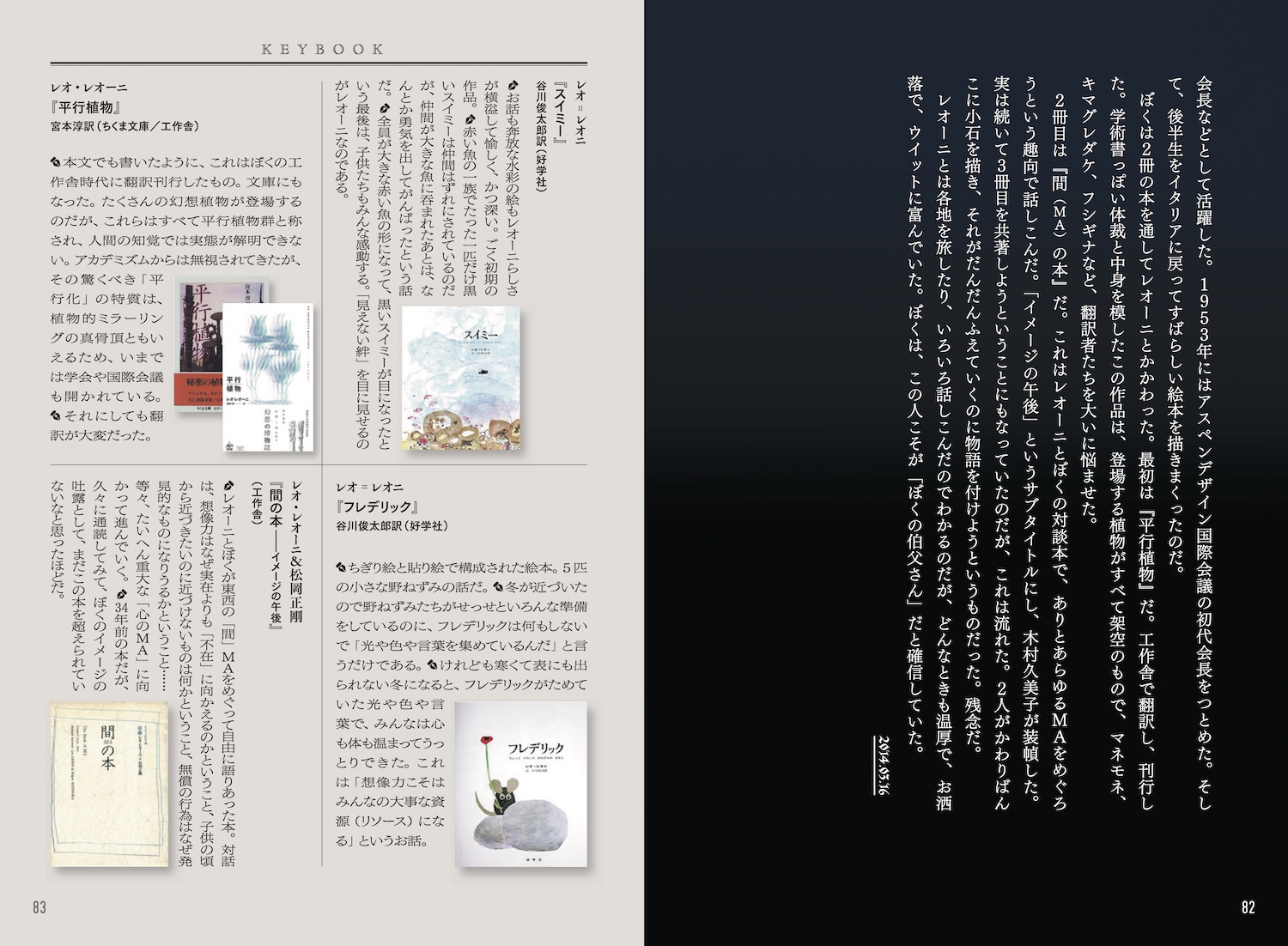

第2章「偏愛模倣術」に収録されたレオ=レオニのページ。1テーマを4ページで構成しているので、どこからでもランダムアクセスできるようになっている。本文に加えて4ページ目にセイゴオのKeybook解説を載せている(一部例外あり)。

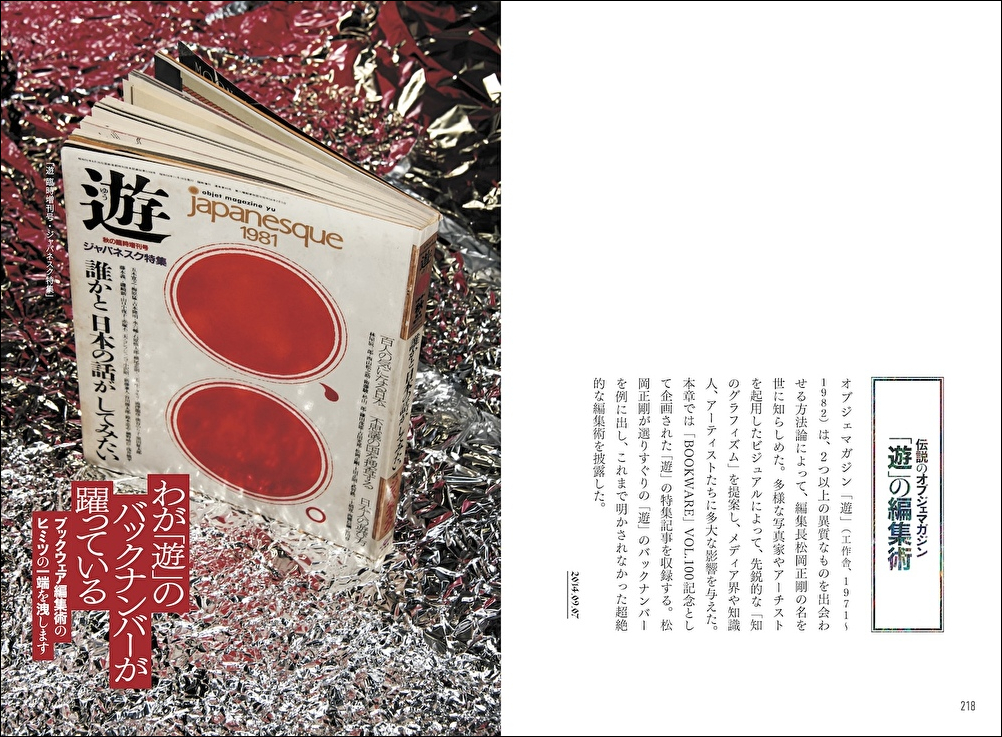

100テーマ・10章に加えて、オブジェマガジン「遊」の特集ページも収録。8ページにわたって「遊」の編集術の秘密を明かしている。

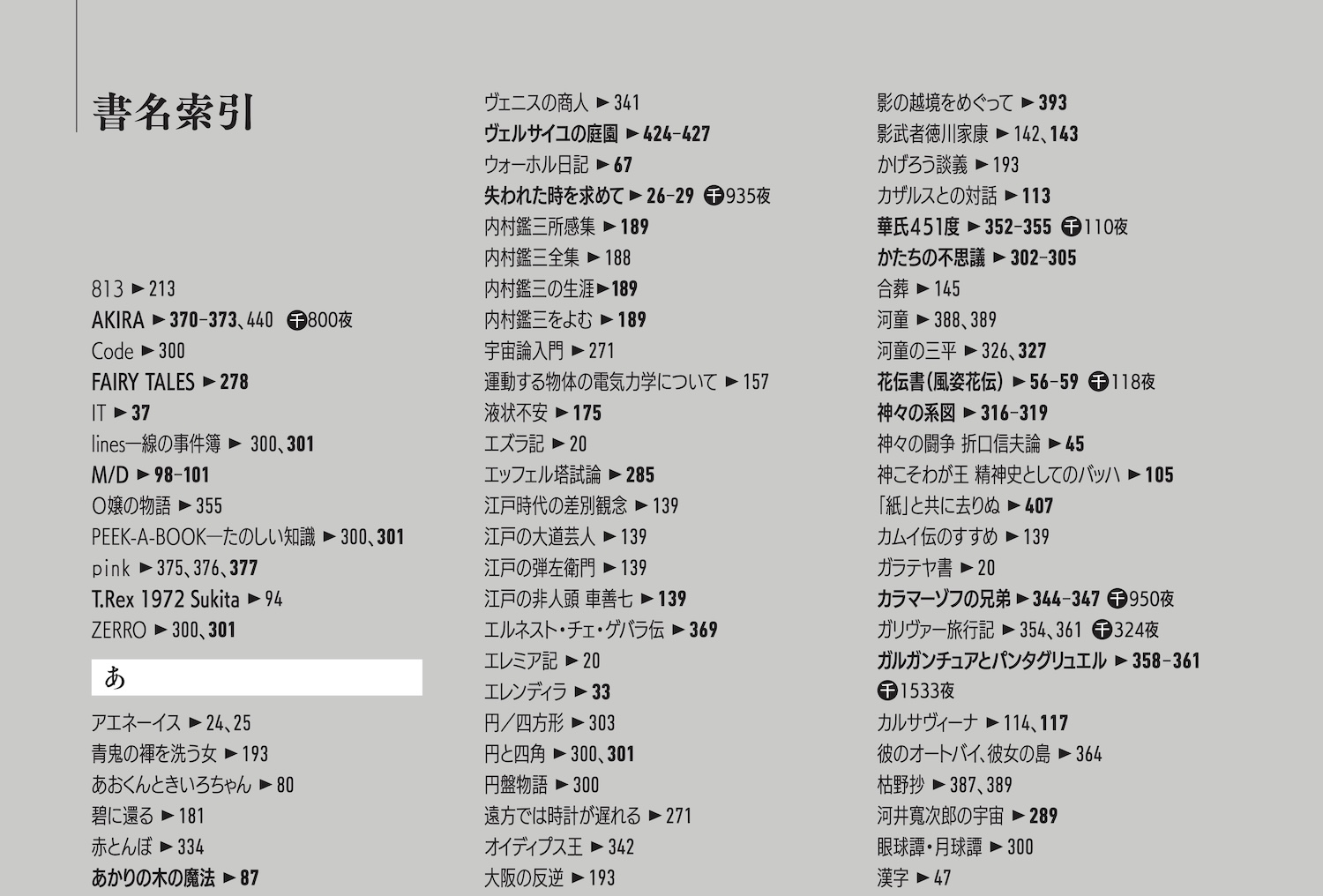

巻末には書名・人物索引を収録。本書で紹介している書籍のなかでWEB「千夜千冊」でとりあげているものには、すぐにアクセスできるように千夜番号のリンクを付けた。本書が刊行される8月26日に合わせて、全国の書店でブックフェア「百書繚乱」を実施する予定です。本書と同時期に刊行されるセイゴオの自伝『世界のほうがおもしろすぎた』(晶文社)、作品集『Birds』を中心に、『百書繚乱』でとりあげた書籍も並べた本棚を展開します。詳細は後日、当セイゴオちゃんねるでお知らせします。

タイトル:『百書繚乱―松岡正剛のビジュアルブックガイド』

出版社:アルテスパブリッシング

刊行日:2025年8月26日

定価:4800円(税別)

ページ:456

判型:四六判【目次】

はじめに 一冊の本に百冊が入っている(松岡正剛)

chapter 01 未知なる源郷を求めて

われわれはアフリカの巨木を原郷とする/世界中の英雄はみんな同じ母型で語られる/聖書が告知してきた意表をつく世界観/最高かつ最大の神聖喜劇「神曲』/『失われた時を求めて」を求めて/「別様の可能性」を書いた天性の語り部/スタンド・バイ・ミー(いつもぼくのそばにいてね)/ぼくの長い髪には死んだ姉さんがいる/折口信夫を読まない日本人はモグリだ/漢字を日本の国語として読みなさい

chapter 02 偏愛模倣術

男もすなる日記を女もしてみむとてするなり/世阿弥が気がついた却来の思想/山口小夜子という衣裳の読み方/誰だって15分間なら有名になれる本/どうしてこの二人はこんなに似ているのか?/やっぱり教育は「黒板」でやるべきだ/ドリトル先生はぼくの伯父さんだった/みんな、スイミーの勇気に励まされてきた/こそあどの森に入って童話に遊ぶ夜/星の王子さまは「何」と仲よくしたかったのか

chapter 03 本が鳴る・本が泣く

音が聞こえてくる本を堪能する/マイルス・デイヴィスをグルーヴな日本語にする/バッハの「大いなる神の数」に酔いなさい/最高の表現は「よく練られた逸脱」こそが生む/いまこそ「鳥の歌」が連歌されていく/井上鑑という「音の庭」へ/三味線の音楽文化が日本をおもしろくする/頭はズキズキ、胸はドキドキ、心臓はバクバク。/さよならだけが人生ならば…/本と服と体と声が交錯した舞台『影向』

chapter 04 歴史の尻尾をつかむ

知られざる浅草弾左衛門/杉浦日向子という本当のクールジャパン/時代小説を一変させた『吉原御免状』/ハンナ・アーレントが手放さなかった哲学と煙草/オリバー・ストーンの「もうひとつのアメリカ史」/世界で最も美しくて最も恐ろしい方程式/あの8月6日の朝を迎える前に/本音で、戦争と敗戦と戦後を綴った日記/〈世界史〉を哲学する社会学者の大冒険/液状化する不安社会を見つめる

chapter 05 睨み合いのエレジー

新選組という片思いの集団がいた/西郷隆盛という近代日本最大の謎/いまこそ「2つのJ」の思想を掲げたい/タウトが教えた日本。安吾に斬られた日本。\升田幸三の破天荒な野人将棋/力道山と木村政彦はどちらが強かったのか/やったぜ日本ラグビー、五郎丸歩/疾駆するモーターボートに「読み」を託して/ルパンともゴルゴ13とも対決/社会はなぜ左と右に分かれるのか

伝説のオブジェマガジン「遊」の編集術

chapter 06 すみれ色の予感

「可哀想」を童謡にしつづけた雨情/「寂しさ」と「恋しさ」を日本哲学する方法/母が教えた美しさと悲しみの気配/樋口一葉の「蕗の匂いと、あの苦み」/雪は天から送られてきた手紙である/寺田寅彦に酔えない科学者なんて有用したくない/この30年、春の宵には必ず岡潔を読んできた/キノコは想像力の森に生きている/お父さん、あれが冬のオリオンです!/イナガキタルホが放つ都会の遊星的郷愁

chapter 07 イメージの列車にのって

かつて世界は自由に想像図解されていた/挿絵画家たちが物語のモードを変えた/鉄に取り組んできた工匠たち/はだかはたらく仕事すっぱだか/日本マンガのルーツの筆捌きこそ「美しい日本」だ/「暮しの手帖」という貴重な良心/松田行正が編集デザインした格別な本たち/本物は形が動き出す瞬間をデザインする/小津安二郎みたいにローアングルで/東京駅はぼくが好きな洋書のようです

chapter 08 ぞっとするものの正体

神さまたちはなぜお祭りが好きなのか/「鬼は外、福は内」のほんとうの意味/日本人にはなぜ妖怪が必要なのか/なぜ『東海道四谷怪談』は大傑作なのか/メタモルフォーズする天下の俳優たち/なぜグリム童話には、残酷な話が多いのか/シェイクスピアの悲劇こそ本当に恐ろしい/脅されても読むべき神と人をめぐる大作/いったい我々は何を待っているのか/書物は華氏451度で燃え上がる

chapter 09 エレガントな暴走がしたい

どんな人間にも「暴走」したいことがある/オートバイに命も哲学も人生も託した話/CHE・ゲバラ 39歳の夢は、いまどこにある?/7年後の東京にはAKIRAはいるのか/いまでも岡崎京子はニューウェイブ/灼かれるような日々を過ごしてみたいなら…/「良心の領界」に挑み焼けた知性/僕には良心がない。神経だけがある。/やっぱりここに原点が存在する/ロシア・アヴァンギャルドの強烈なメッセージ

chapter 10 本は遊びたがっている

真っ白い束見本から本のドラマが生まれる/本のページを飾る色っぽい紐/「端」と「際」が決め手になっていく/書物を飾る「帯」たちの言い分/或る見開両頁主義者の告白/本をマーキングしなさい。本は汚しなさい。/本は顔である。そして、顔は本なのである。/ときにはポップアップブックで遊んでみる/手と指は、目と口ほどに本を読む/書物のフェチは文字と紙のフェチ

最後に かくて「ブックウェア」もいったんお開きです(松岡正剛)

あとがきに代えて(松岡正剛事務所・寺平賢司)

人名索引

書名索引

写真掲載本一覧・図版典拠リスト